作為海洋型帝國的典范,英帝國對不同類型的殖民地進行區別治理。潘興明認為,英帝國的殖民地可分為三種類型,即移民型殖民地、非移民型殖民地和二元殖民地。馬來亞殖民地便屬非移民殖民地的代表。但馬來亞殖民地有其不同,即華人族群作為移入型群體卻在諸多地方占據較大比例乃至第一大族群,為馬來亞的開發做出了無可替代的貢獻。在殖民統治逐漸強化進程中,如何管理這一特殊群體成為挑戰。應運而生的華民護衛司署(The Chinese Protectorate)由此彰顯其獨特性,“華民護衛司署的建立,是英國殖民治理史上一個獨一無二的機構。”各州的華民護衛司署成為該時期馬來亞華人族群本地化發展進程中難以抹滅的記憶。對于馬來亞的華民護衛司署特別是新加坡華民護衛司署,學界已有若干成果,國外研究方面,有學者分析首任新加坡華民護衛司畢麒麟(William Alexander Pickering)任職期間在應對華人移民、秘密會社等方面的努力。有學者從秘密會社、華人移民和勞工等方面論述了新加坡華民護衛司署從1900年至1941年的職能運行狀態。有學者基于大量官方檔案資料,梳理新加坡華民護衛司署的艱難創立與運行狀態,對檳榔嶼華民護衛司署也有所涉及。有學者則重點介紹新加坡華民護衛司署的成立,以及畢麒麟作為首任護衛司探索這一機構職能等方面的努力。國內研究方面,有學者著重探討海峽殖民地華民護衛司一職設立的主要原因,并簡略論述首任華民護衛司畢麒麟在任期間的主要貢獻。但鮮有馬來亞華人族群對華民護衛司署這一新設機構因應的研究。探討馬來亞華人族群對華民護衛司署的復雜反應,可透視華民護衛司署在馬來亞華人族群變遷中所起的作用,以及英國殖民政府對馬來亞華人族群治理策略的發展,也有助于追溯19世紀晚期20世紀初期馬來亞華人族群在地化的淵源。本文的探討起點是1877年馬來亞第一個華民護衛司署在新加坡成立,截止時間為1934年,因1933年海峽殖民地和馬來聯邦各州的華民護衛署合并成“海峽殖民地與馬來聯邦華民政務署”,1934年又改為馬來亞華民政務司署。之后馬來亞華民政務司署職能相對穩定,華人族群對其態度亦無明顯轉變,因而不納入討論。

一、華民護衛司署的設立及其主要職能

(一)華民護衛司署的設立

從18世紀下半葉至19世紀70年代,在馬來亞這片逐步為英國人占領的土地上,為求生計不斷涌入的華人很快成為第一大族群,對馬來亞的建設作出巨大貢獻。到1836年,新加坡華人數量達1.3萬人,第一次在數量上超過馬來人,是該地最主要族群。苦力貿易下華人移民為殖民地開發創造了極大的經濟效益,鼓勵華人苦力移民成為官方導向。英國外交大臣在1860年7月的信件中稱,必須“推動中國移民出洋”,滿足“勞動力的需求”。1865年,中英《中國契約勞工出洋辦法》正式規范華工出國,移民合法化掀起了華工出國狂潮。1824—1871年,新加坡華人人口從3000人增長到5.4萬人,相應地占當地人口比重從31%增長至56.2%。

官方治理缺失背景下,自發治理越發難以應對馬來亞華人移民數量不斷壯大的新形勢,華人社會內部面臨諸多社會問題。英國東印度公司在1830年調整海峽殖民地的行政層級,將之從省級降至府級,隸屬孟加拉省。英國式法治無法在此落地生根,秘密會黨問題與移民問題被殖民地政府視為矛盾焦點,娼妓、賭博、吸食鴉片等也是華人社會的頑疾。這些問題相互交織,沖擊著殖民地統治秩序的穩定。19世紀60年代和70年代初,隨著華人社會秩序迅速惡化,英殖民地政府更多授權警察局監控華人秘密會黨。囿于秘密會黨問題的復雜性,特別是語言溝通不暢,警察局的治理效果欠佳。隨著英國人在馬來亞利益的深化和當地華人社會沖突擴大,特別是若干大規模華人社會動亂指向殖民者本身,促使英帝國和殖民地政府必須采取行動。

若干外部因素亦推動了馬來亞華民護衛司署的設置。首先是當地華商與華人社會領袖的呼吁。19世紀70年代初,英帝國與海峽殖民地政府接到越來越多來自商界和華人社會維護秩序安定的請求。1871年3月,海峽殖民地總督收到華人社會的請求,“希望他關注新抵達華人勞工群體消失的現象”。1873年6月,248名華人大商人也請求政府采取禁止拐賣新客、任命監督官、建造注冊與收容場所等方式保護華人移民。英國殖民部收到華人商界的請求后,殖民大臣金伯萊訓令海峽殖民地總督采取措施改善華人商人與歐洲商人處境,并任命一位英國官員駐扎各邦。其次是清政府在新加坡設置領事館,促進華民護衛司署的誕生。根據1869年中英《新定條約》第二款,中國可在英國及其屬地派官駐扎,但直到19世紀70年代中葉清政府才開始在海外設領。1877年10月,清政府于新加坡設置第一家領事館,胡璇澤為首任領事,之后在檳榔嶼設立副領事,管轄北馬、中馬的華人事務。1891年,新加坡領事館升格為總領事館,統轄新加坡、檳榔嶼、馬六甲等。華人族群有了官方機構的庇護,殖民地政府對此尤為不安。華民護衛司署的設立可視為對清政府設立駐新加坡領事館的回應,或者說領事館加速了華民護衛司署的出現。后者意圖搶在領事館正式成立之前,先行在華人社會擴大影響,弱化清政府領事館的存在感,讓其僅局限于充當中國的“商業代理人”。

英屬馬來亞于1877年在新加坡設立華民護衛司署,之后馬來亞諸邦陸續設置華民護衛司署。檳城于1881年、霹靂于1883年、雪蘭莪于1890年、彭亨于1908年、馬六甲于1911年、森美蘭于1914年、吉達于1923年設立華民護衛司署,其中森美蘭和彭亨設置華民護衛司署之前,華人保護事務由雪蘭莪華民護衛司署兼管。因此,海峽殖民地、馬來聯邦各州均設有華民護衛司署,而在馬來屬邦只有柔佛、吉達設有華民護衛司署,登嘉樓、吉蘭丹和玻璃市則沒有設立。各州華民護衛司署在1933年前各自為治,互不統屬。

在最初的設計中,助理護衛司(Assistant Protector of Chinese)的職責是協助護衛司執行1877年的華人移民與誘拐法。通常而言,助理護衛司的設置依據各州華人人口密度設立,新加坡和檳榔嶼因華人人口眾多,均設兩名助理護衛司,即助理護衛司和第二助理護衛司(Second Assistant Protector of Chinese)。

新加坡華民護衛司署的成立時間最早,職能最為完善,其早期人員構成如表1。

相對而言,其他華民護衛司署的人員規模較小。檳城華民護衛司署在1879年年度報告中提及,該部門連同護衛司本人共有9名人員,其中還包括了1名船政官(Boarding Officer)和4名船夫。

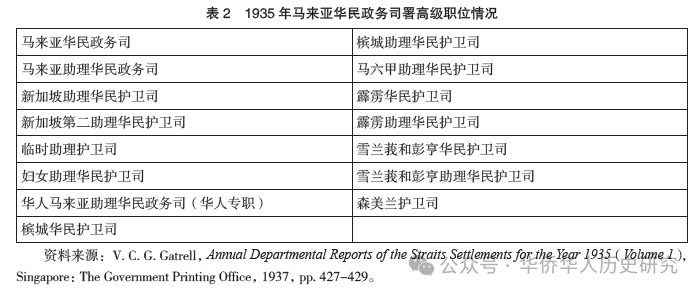

到1934年,各邦的華民護衛司署(華民政務司署)合并成馬來亞華民政務司署,其職能有所擴大,高級職員崗位設置也相應有所調整。以1935年為例,其高級職位名單如下。

其中婦女助理華民護衛司一職設置較晚。1926年,新加坡華民護衛司畢帝指出,政府早已計劃在護衛司署設置婦女官員一職及其助理,并為之提供專門辦公場地。但面試的3名求職者得知具體職責后,無一人表示愿意承擔這一任命。在馬來亞殖民統治體系中,女性充當中高級官員的比例極低,到1933年,新加坡華民護衛司署有2位婦女助理華民護衛司,“是馬來亞政府少有能占據重要職位的女性官員”。

華民護衛司、助理華民護衛司群體,在英屬馬來亞殖民地行政官僚體系中只是處于中等位置。英屬馬來亞行政官的官階按照低級到高級依次為Cadet(行政官)、Passed Cadet(通過資格的行政官)、Class V(五級)、Class IV(四級)、Class III(三級)、Class II(二級)、Class IB(一級B)、Class IA(一級A)。而1923年11月雪蘭莪助理華民護衛司官階為五級。1924年,馬來亞殖民部一份華民護衛司署官員任命與官階變動告示如下:一位新加坡助理華民護衛司晉升為新加坡華民護衛司,其官階從四級相應對調整為二級;另一位新加坡助理華民護衛司的官階則從四級調整為三級;一位檳城助理華民護衛司(官階三級)晉升為檳城華民護衛司;另一位檳城助理華民護衛司的官階從四級跌至五級。由此可知,助理華民護衛司的官階通常處于五級至三級之間,在官階序列當中屬于中下層,而華民護衛司官階在三級至二級之間,屬于中高級官員。直到20世紀30年代初,新加坡華民護衛司才從二級提升到一級B,表明英殖民政府對該機構的重要性進一步認可。但實際上護衛司地位較高,如在海峽殖民地,華民護衛司是海峽殖民地總督之下的馬來亞最高官員。

(二)華民護衛司署的主要職能

作為“英國殖民政府針對華人事務而設立的第一個高層次的決策和管理機關”,華民護衛司署的確切職能從未被界定,只規定凡涉及華人事務均歸其負責。1891年,吉打華民護衛司在其年度報告中總結了該華民護衛司署諸多理論上應當承擔的職責:

1.監督新客;2.監查采礦業;3.監督妓院、征收費用;4.監督婦女擺脫妓院;5.監督、登記友好社團及其書冊……7.向購礦者發放通行證明、檢查其冊子;8.監督和執行勞工管理條例;9.裁決礦場涉及較大金額的糾紛和因礦產稅收引發的復雜問題;10.檢查上述(第9條)的登記冊以及準備賬目;11.在銀行破產案件中向法庭提供華人賬目;12.華人公告準備;13.公司登記;14.妓女登記;15.勞工合同登記。

不過華民護衛司署的主要職能在不同時期有所變動,結合華人社會主要問題動態調整。在其成立至20世紀之前,華民護衛司署的工作雖然囊括華人事務的方方面面,并涉獵若干與華人族群不直接相關事務,如管理爪哇勞工移民。但其重心在規范華人勞工移民、整頓華人秘密會黨、保護華人婦女女童、治理華人社會不良風氣等,該時期華民護衛司署的主要職能體現在“護衛”二字。自20世紀初起,華民護衛司署的主要職能有所轉換,從華人族群的“護衛者”更多轉變為“監督者”。雖然華民護衛署仍處理華人的移民、秘密會黨、婦女、賭博、吸食鴉片等事宜,但上述事務經過多年經營已不如早期突出,到20世紀初對其處置已常規化運行,無需額外投入更多精力。隨著中國革命形勢的變化和馬來亞華人民族主義的高漲,華民護衛司署職能重點首先是從政治、文化等層面防范華人民族主義的發展,扮演著華人政治文化活動“監督者”的角色。“大約在第一次大戰后的時刻……護衛司的職責似乎必須安排更多重點關于華人居民的政治活動上,因此實質上改變成為一種類似政治的代理人,以偵察華人的社會。”

二、華人領導層對華民護衛司署的態度

(一)華人領袖對華民護衛司署的支持

不少華人領袖積極響應華民護衛司署的號召,顯示與殖民地政府積極合作的態度。如為慶祝喬治五世在1911年加冕為英國國王,檳城華民護衛司署召集各華族代表以及平章會館兩幫領袖籌捐以作慶典費用。為此各幫派設有“華人勸捐員”負責不同地區的勸捐事宜。據統計,此慶祝活動華人捐款共2萬元以上。各派華人領袖表現尤為突出,廣府幫的謝春生和連瑞利、福建幫的葉祖意等人,在4月中旬與華民護衛司開會時當場承諾捐款,數額均在千元以上。也有若干情形為華人領袖在認同華民護衛司署幫助華人的基礎上,為其提供協助,例如,華人社團與華民護衛司署合作資助華人回國。新加坡中華總商會在會史多次提及此事,如1921年會史記載,“接華民政務司函請捐助資遣殘廢回華,因事屬義具,及公決以常年所捐二百元再增加一百元函復華民政務司。”華民護衛司署與中華總商會等華人社團,以及華人領袖就此事宜進行合作。1932年,著名僑領胡文虎得知華民政務司署在救濟華人返國時面臨資金困難,向華民護衛司兀敏承諾捐款2萬元,兀敏隨之回復道:

文虎先生大鑒:頃復大函,擬撥叻幣2萬元,繳存本署,分給由弊署資失業華人,益見博濟為懷。實心愛護,不特受恩者銘感五內,即本司亦甚感隆情。請將銀則開列前來,以便照辦。但尊意每名給叻幣1元,以資零費一節,其中情形,似有未便之處,希駕臨本署會商,或派代表酌采安善之法。盼甚,辛甚,此復。并頌大安。

1932年7月26日

七州府華民政務司啟

1919年,檳城米糧風潮更見華人領導層與華民護衛司署的互動。1919年6月,檳城華人爆發米糧風潮,期間夾帶反日風潮,發展到摧毀日貨、打砸商店、搶奪米糧、攻擊維護秩序者的程度,嚴重擾亂社會秩序,并導致全市店家幾乎悉數停業。檳城華民護衛司與廣府幫、福建幫領袖前往數地勸令華人勿因抵制日本而擾亂地方秩序,并在與民眾對話中允諾協助地方政府和華人領袖一同降低米價。華民護衛司署告示:“檳榔嶼華民政務司文,特出示諭,照得本嶼米事,經由三州輔政司,與本嶼華人紳商磋商一切,其所定之價,當再行布告。本政府對于人民之疾苦,凡有可以救濟者,必樂為盡力。凡爾等商民,各宜照常復業,而本政府則袒任保護之責。爾工商各界,宜于明日照常復業為幸,此示。西歷一千九百十九年。六月廿六號。”但華人自發組織的平糶局未能較好解決米價上漲問題,林文虎等人請“華民護司,懇他于所管各米店,低價糶米,以蘇民困”。最終華民護衛司與兩幫華人領袖協定每月進口四千包仰米(緬甸米),定價每根登五角。華民護衛司還同意因低價出售米糧出現虧損的彌補方案。但華人商店恐懼遭到報復,并無恢復營業跡象,華民護衛司不得不協同多位華人領袖一起拜訪商家勸請復業,并告示保護商家安全。

新加坡第二大幫潮州幫管理機構義安公司,因其管理核心層的封閉性和世襲性而引發其他幫眾不滿。1927年,以林義順為首的一批領袖意欲改組義安公司,組織潮州八邑會館取代義安公司,由此導致潮州幫內部出現分裂苗頭。最終華民護衛司出面調停爭議,促使雙方就財產處理、機構改組及權責分配達成協議,從而避免了潮州幫的分裂。在此整合過程中,華民護衛司署推動潮州幫從“家族式幫權向現代民主式幫權轉型”,包括在1887年廣客兩幫因爭奪福德祠香油錢對簿公堂,華民護衛司攜手總巡捕裁斷得以平息該訴訟案。因此華民護衛司署的作用還體現在幫助化解華人幫派之間的矛盾,緩解潛在分化的風險。

此外,以紳商階層為代表的華人領袖,感激華民護衛司署為其營造穩定環境,并意欲在政治上獲得上升空間,因此以多種形式表達對華民護衛司署的支持與感謝。紳商階層與華民護衛司署的接觸較為頻繁。如1896年10月,為歡送新加坡華民護衛司,部分新加坡紳商聚集商討具體事宜,決定華商二百余人共同出資制造一堂價值300多元的金錦帳相送護衛司,同時于明麗園或者豐興園為其舉行公餞。新加坡華民護衛司黑爾在1898年初將赴雪蘭莪任華民護衛司,新加坡華人參事局、保良局的部分華人領袖,以及當地華人商界代表向黑爾贈送中國卷軸和絲綢等,吉隆坡華人甲必丹等也在吉隆坡向黑爾贈送禮物。1932年,柔佛華民護衛司離任時,參加了當地華人領袖在麻坡(Muar)為其舉辦的茶話會與晚宴。1916年12月,得知檳城助理華民護衛司艾倫即將前往新加坡擔任新職務的消息后,鑒于艾倫在任期間對華人社會的貢獻,檳城部分華人在華人市政大廳開會,討論向政府請求繼續把艾倫留在檳城任職事宜,最終決定派遣代表向駐扎官代為轉達,同時也直接向總督發出懇求。

(二)華人領袖支持華民護衛司署之因

馬來人華人族群中對華民護衛司署認同度最高的是紳商階層。原因在于,一方面,華民護衛司署維護社會穩定,為其經濟活動提供較好環境;另一方面,華民護衛司署下屬機構——華人參事局,成為紳商提高政治地位的重要渠道。僑領升降榮辱,往往取決于華署的態度或者策略。楊進發認為,海峽殖民地政府提拔華人領袖有三個步驟,即授予太平局紳、擔任工部局局員、成為參事局局員。獲得華人參事局成員的身份,對志在政治領域有所作為的華人領袖而言,是較高目標與追求。而華人參事局和保良局是華民護衛司署管轄下兩個關系緊密的機構,被納入兩個機構的華人領袖,通常通過發表公開感謝信、歡送、贈禮等方式向華民護衛司署高級官員博取好感,為自身和華人族群爭取更大利益。

華人領袖支持與配合華民護衛司署,一定程度上也是因為華民護衛司署對華人領袖的策略得當。統領馬來聯邦州屬內華民護衛司署的馬來聯邦華民事務秘書,在1899年的馬來聯邦華民事務秘書法令(Secretary for Chinese Affairs Enactment)中被要求:“在決定或解決任何事件時,要在當時情況和法律允許范圍,特別注意華人習俗。若有需要,可以要求一位或多位華人顧問協助解決這些問題。”如在雪蘭莪的護衛司署與甲必丹共存時期,是當地華人社會從自治到法治的過渡階段。布萊斯指出,直至20世紀80年代,雖然甲必丹已不為官方承認,但仍在自己社區充當糾紛的仲裁者角色,護衛司還在某些涉及社區成員案件中咨詢其意見。雪蘭莪華民護衛司署為避免西方法律和中式法規習俗的沖突,在涉及華人文化習俗案件時通常交由華人處理。如將母子失和、夫妻反目的案件轉交至會館調查。而在吉隆坡,華人甲必丹與華民護衛司署共存11年,協作處置華人事務,亦表明英國殖民政府對華人族群推行西方法治制度與理念進程中的漸進策略。馬六甲在從1892年設置華民護衛司署到1911年有專職護衛司之前,青云亭亭主也長期與代理華民護衛司共治華人族群事務。包括一些方言會館也被認可作為維持基礎法律和秩序的自治機構,承擔部分民事案件的仲裁職能。如吉隆坡廣肇會館的記錄顯示,仲裁是該會館從1890年到1904年最重要的職能,因在吉隆坡華人社會組織中的領導地位,它負責解決當地華人社會的糾紛問題,在這15年間共受理了142例案件。對于秘密會黨首領,華民護衛司署的策略是恩威并施。驅逐秘密會黨首領是華民護衛司署處理秘密會黨非法活動的重要手段,由華民護衛司署轉呈至輔政司批準便可生效(1932年外交修改條例頒布之后便無需經輔政司批準)。相對于判刑等方式,驅逐對首領威脅更大,被驅逐不僅意味著失去權力和利益,離境后處境更為艱難,驅逐法令被認為是“政府賴以維持會黨世界和平的主要依據”。此舉效果顯著,新加坡首任華民護衛司畢麒麟在1877年年度報告中指出,馬六甲已證實驅逐條例對秘密會黨首領的威懾效果。在1885年年度報告中,畢麒麟再度肯定驅逐條例,“警察局官員和護衛司承認他們最有力的武器就是驅逐條例,驅逐條例盡管被保守使用,但總被證明是一件特別武器。”雪蘭莪州護衛司在報告中提及,自執行驅逐條例以來,本地已較少發現新建的秘密會黨支部。此舉促使秘密會黨頭目唯有與華民護衛司署合作才能維持自身利益。

三、底層華人對華民護衛司署態度的轉變

(一)底層華人對華民護衛司從疑慮轉為認可

大部分馬來亞華人對華民護衛司署的態度經歷了從疑慮到認可的轉變。我國現代人口學開拓者陳達,在其所著《浪跡十年之行旅記聞》一書中論及檳榔嶼華人與華民護衛司署關系時,認為新馬華人求助于華民護衛司署是華人族群的恥辱,“僑民遇瑣事往往向華民政務司申訴,因此將僑民的丑陋之點畢露。”梁紹文在《南洋旅游漫記》中對華民護衛司署如此剖析:“凡是殖民地有華僑所到之處,便有華民政務司,主其事者有正副兩人,俱以英國人充當。手下拉集許多中國的流氓在偵察暗查等。其任務在監視中國人的行動,并審理中國人的民事案件。凡中國人各種社團,一一須經他許可,才能夠成立,以致華僑聽著‘華民’兩字就怕。不但如鼠之于貓,并且可止兒啼,其威懾可想而知。”這些游歷南洋的中國人對華民護衛司署的認知有以偏概全之嫌。事實上,華民護衛司署的部分職能逐漸為大部分底層華人所認同,“殖民地華人樂于接受護衛司署作為一個解決他們私人和家庭麻煩的機構;雖然華人意識到華民護衛司署無權處置其申訴、裁斷其爭論,但是他們仍然在數不勝數的問題上尋求護衛司的建議和幫助。”1898年,新加坡華民護衛司伊文思在其年度報告中提及本年接收了諸多案件,并補充:“只要華人能夠接受勸說為自己挺身而出,控訴那些造成其悲慘經歷的人,所有問題便會迎刃而解。”馬來聯邦華民政務司署在1926年處理了2405起華人尋求幫助的案件。特別是華民護衛司署的準法官身份以及對華人底層社會的友好態度,“護衛官的角色是窮人法庭,所有華人無需付法庭費用和聘請律師,即有了解華人習俗、會說中文的官員聆聽控訴、宣判賠償、裁決爭執和調解爭端,因此可以減少一些社會內部的沖突。”

首先是華人婦女群體。范若蘭指出,19世紀華人各種宗親會館和地緣組織在解決婚姻家庭問題上發揮主要作用,而隨著殖民地法律體系和行政機構的完善,20世紀以后法庭和華民護衛司署在解決華人婚姻家庭問題上發揮了更大作用,特別是華民護衛司署。華人婦女也更多傾向于求助華民護衛司署解決婚姻家庭問題。除非華民護衛司無法對此進行調解,才通過法庭解決。《檳城新報》在1929年11月29日報道了一個案件:一名已婚華人女子向怡保華民護衛司署報告,她是某富商之妾,因遭受丈夫欺凌侮辱而決意請求離婚,護衛司傳喚該富商到署問話,最終判決雙方離婚,并命令富商賠償女子50元等以便其回國。對此類情況《益群報》也有較多報道,如無家可歸的老婦人到華民護衛司署尋求暫住居所、婦女請求護衛司署幫忙找回失蹤的丈夫。華民護衛司署對弱勢華人相對溫和與寬容的處置方式,是逐漸獲得華人社會認可的原因之一。如在1924年2月新加坡助理華民護衛司史德林在巡邏時抓獲34名妓女,其中26人攜帶性病。在承認監查不力的同時,史德林并不打算控告這些女性,認為她們只是為了謀生,只需對其加強管理。

其次是勞工群體。華民護衛司署對華人勞工的保護起初并未獲得諸多勞工的接受。雪蘭莪州華民護衛司署在1896年僅批準了200份勞工合同,認為華人傾向于接受原有礦場規則,而非簽訂書面合約。1900年,雪蘭莪華民護衛司署登記合同的勞工已有1355名,另外在新加坡簽訂合同、抵達雪蘭莪的2856名華工也前往當地華民護衛司署進行登記。特別是到1929年世界經濟危機爆發后,陷于困境的華人更多選擇求助于華民護衛司署。這表明“華民司政署不是萬能的保護傘,但這也顯示‘紅毛政府’某種程度上已獲得華人的信任。”在霹靂,華民護衛司署遣送華人回中國的措施也得到底層華人認可,如《益群報》報道,1930年5月,華人社會得知華民護衛司署資助華人回國,前往護衛司署討要船票者一日竟達千人,華民護衛司署、礦務衙門等處睡滿華人,迫使官方宣告停止資遣華人回國,華民護衛司署也宣布停止發放相關船票。

(二)底層華人對華民護衛司署轉變態度之因

底層華人群體對華民護衛司署從疑慮到認同的轉變,一定程度在于華民護衛司署自身的持續調整。

一是對華人族群治理政策的不斷完善。面對日益復雜的華人婦女問題,華民護衛司署設置婦女官員一職及其助理,并為之提供專門辦公場地。新設立的華人參事局,作為連接華民護衛司與華人族群的中介,其定位為華民護衛司署領導下、華人領袖為主體的“咨詢委員會”,該機構涉及范圍包括協助政府討論涉及華人社會大眾利益的立法、一切改善貧苦或疾病華人的方案、促進教育或者慈善的計劃、出于公眾目的提高集體捐助的提案,以及其他任何由華民轉交給委員會的事宜等。作為華人族群與華民護衛司署的“潤滑劑”,該機構較好地發揮了在華人族群當中宣揚華民護衛司署正面形象的作用。

二是采取多種方式消除華人社會對華民護衛司署的誤解。如各方人士對保良局褒貶不一:支持者認為其極大改善了婦女特別是從事性工作婦女的生存處境,1931年國際聯盟的一個委員會在參觀新加坡保良局之后評價道:“這是同類型慈善機構中最好的一個”;而批評者將其與接納犯罪、管制賣淫、性病傳播等因素相聯系,并視之為一個壓迫犯人的監獄。有鑒于此,保良局亦采取一定的應對措施,如定期向公眾設置“訪問日”,讓公眾對保良局的運行有更多直觀了解,以此打破對保良局的種種謠言。

四、少數華人對華民護衛司署的抵制與反抗

雖然大部分華人已經接納華民護衛司署,認可其在維護秩序、解決糾紛、與殖民地政府溝通等方面的作用,但也有少部分個人利益受到沖擊的華人群體和政治活動者,對這一機構持消極抵制態度,或以極端形式進行反抗,或消極應對。

(一)消極抵制華民護衛司署

利益受到影響的華人對華民護衛司署的主要態度是消極應對。如華民護衛司署僅有公娼妓院注冊名單,無從掌握私娼群體的信息,從而影響廢娼政策的執行。因此,“廢娼運動的成功與否,仍取決于華人社群是否愿意配合官方的禁娼政策,共同來解決賣淫業問題。”妓院面對政府的登記政策并不積極。在吉隆坡,護衛司1894年報告指出,當地39家妓院僅有1家進行了登記。在妹仔問題上,華民政務司署認為華人社會沒有“養女”習俗,因此在《妹仔條例》當中把此類女童界定為“妹仔”加以禁止。這一劃分引發部分華人不滿,指責華民政務司署不熟知華人社會中盛行的養女習俗,不公正地將此納入非法。因此,《妹仔條例》頒布后大多數華人沒有積極響應,如到1933年11月,英屬馬來亞大約僅登記2880位妹仔,在此局面下,專門負責登記妹仔事宜的華署官員不得不疲于奔波。受益于1932年《妹仔條例》的林秋美在其自傳中提及該法令執行初期,諸多妹仔持有人,包括她的原主人對此視若無睹,指責官方并不了解收養妹仔背后的善意,也不熟悉其中的華人文化。

部分華人對華民護衛司署這一機構的印象來自他人的負面描述,缺乏真實了解,難免對其有所抵觸。如1878年畢麒麟初創“婦女保護中心”之際,效果并不理想,因為大部分婦女畏懼接受這種形式的幫助。《檳城新報》報道的1895—1900年檳城紅燈區27起糾紛,以警察為唯一“受招處理者”的案件占據絕大部分,以華民護衛司和警察為共同“受招處理者”的案件只有2件,以華民護衛司為唯一“受招處理者”的案件只有1件。對于1932年《妹仔條例》,大部分華人蓄婢者在起初均持抵觸姿態。1933年雪蘭莪華民護衛司指出,《妹仔條例》頒布后,華民護衛司署于2月24日前往巴生(Klang,雪蘭莪州的一個城市)登記,當天僅有2名婢女前來注冊,而據他了解,單是永春人便養有婢女200余人,因此華民護衛司敦促當地華人早日前來注冊婢女以免受罰。

華民護衛司署并無確切職能范疇,在華人族群當中的形象難以定型,是其遭遇消極抵制的原因之一。如《海峽時報》在1926年報道,一名華人的土地財產遭受非法侵占時求助華民護衛司署,認為這是華民護衛司署的職責,但卻被護衛司告知此已超出其職責,他將不會在護衛司署得到任何幫助。作者質疑,“對我、對其他華人來說,似乎所謂的‘華民護衛司署’并非致力于保護,而是研究和向政府匯報關于華人所有一切事務。”20世紀20年代初海峽殖民地秘密會黨活動反復,華民護衛司署與警察局未能采取有效應對措施,導致出現了受害者不愿向護衛司署求助的情形,“在有關潮州人騷亂的長長的報告中,護衛司強調受害者一方現在比以往任何時候都更討厭向警方或護衛司署報案,無論他們受到直接暴力傷害還是被敲詐勒索,都不愿提供攻擊者的情況。”有時未能很好履行職責也導致華民護衛司署在華人社會的形象受損。《三州府文件修集》記載了一位福建泉州籍移民莊篤坎,在被誘拐時未能得到新加坡華民護衛司署的幫助,他自述道:“該匪挾赴英署,即以甘言蜜語教授供詞,坎漫應之。殆至英官問坎是否甘愿傭工,坎稱不愿,英官立命該客棧主帶回。豈知該匪另行幽禁,重加酷打,謂認愿則生,不認愿則死……”

(二)激烈對抗華民護衛司署

激烈對抗華民護衛司署的群體可分為三類:一是被華民護衛司署抑制、鎮壓其產業的群體,如秘密會黨黨徒、妓院老板等;二是政治活躍人群,如無政府主義者、民族主義者,或者受困于華署對其圍剿,或者以攻擊華署展現其反抗殖民統治者;三是不滿意華署的處置,襲擊華署官員表達不滿的群體。

反抗華民護衛司署治理華人族群的群體,最激烈的形式是襲擊華民護衛司署高級官員。在1934年之前發生了多起影響較大的襲擊華民護衛司案件。一是畢麒麟在1887年7月18日被會黨黨徒襲擊案。因畢麒麟在壓制華人賭博問題上發揮了重要作用,引發秘密會黨等利益受損者的強烈不滿,使其于1887年在辦公室遭到秘密會黨黨徒蔡亞惜擲斧襲擊受傷,畢麒麟也因身體難以愈合最終不得不在1889年退休。二是1925年女革命黨人行刺雪蘭莪華民護衛司一案。馬來亞的無政府主義者在20年代初遭到殖民政府嚴密關注,使其決定暗殺新加坡總督,無奈因保護嚴密未能得手,轉而前往吉隆坡謀殺華民護衛司。黃素英等人于1925年1月22日上午在假裝與雪蘭莪華民護衛司商討事宜之際,從箱子拿出炸彈向其投擲,炸傷護衛司理查茲,黃素英被警察局逮捕交法院審理,華民護衛司署嚴加鎮壓華人的革命活動。部分華人把華民護衛司署視為英帝國主義和殖民主義的化身加以發泄。據《海峽時報》1930年9月10日報道,在吉隆坡華民護衛司署,多名華人青年為發泄對英帝國的不滿,在華民護衛司署的墻壁上刻畫“打倒英國”、“反對帝國主義”、“打倒英帝國主義”等字眼,一名華人因此面臨控告。

不遵從華民護衛司署處置、攻擊華署官員以示抗議,也是華人族群抗議華民護衛司署治理的一種形式。1902年12月,新加坡一群拒絕執行勞工合同的華人被判入獄,這些勞工挾持華民護衛司埃文斯并不允許警察營救。1909年11月,一名華人因與吉隆坡當年7月的“普度寺事件”有牽連,被雪蘭莪華民護衛司署逮捕入獄,后糾集8人攻擊雪蘭莪華民護衛司而再度被捕。再如在1926年12月14日上午,新加坡助理華民護衛司史德林在護衛司署會見一位華人男子及其妻子時,該男子突然掏出小刀刺傷史德林、自己的妻子并自殘,最終三人均被送往醫院。1926年11月25日,新加坡華民護衛司署助理翻譯與另外一位官員前往亞歷山大路搜尋兩位失蹤的華人少女,他們在進入屋子解救被鎖住少女時遭到三名華人的攻擊,后來這三人被華民護衛司署指控受審。

五、結語

設置華民護衛司署體現了英帝國和殖民地政府對馬來亞華人族群重要性的認可。“通過英國干涉馬來亞可以看出華人的相對重要性,而1877年華民護衛司署法令表明英國官方認可華人在英屬馬來亞的中心地位。”自華民護衛司署成立起,該機構就在華人族群中扮演了重要角色,是英國馬來亞殖民統治體系中不可磨滅的標記。《每年海峽時報》在1959年回顧馬來亞華民護衛司署的歷史時評價道:“它在馬來亞疆域的行政機構中扮演了獨特角色,如果沒有其專業知識、視野和建議,難以完成對數以萬計前來馬來亞的華人的控制與管理任務,特別是在19世紀最后30年。”馬來亞華人族群對這一機構或是接受并支持,或是從疑慮到有限認可,或是激烈反抗,也有部分人消極對待,表明華人社會內部在被直接納入英國殖民治理體系時的復雜心態。但總體而言,自20世紀初起,華民護衛司署更多關注華人族群的政治動向,其在華人社會遭遇的抵制更為強烈,并且愈發作為一個負面標簽為華人族群悉知。

馬來亞華人族群對英國式殖民治理的反應,對英屬馬來亞殖民地的運行產生深遠影響。第一,華人社會秩序邁向法治化。在華人秘密會黨未遭受沉重打擊之前,部分馬來人、印度人也認可秘密會黨在維持自身利益方面的作用甚于政府,“馬來人和印度人之所以加入華人秘密會黨,因為他們相信會黨可以保護他們的生命和財產甚于相信政府。”整頓秘密會黨,亦可使這部分人群恢復對殖民地政府治理能力的信心。第二,華民護衛司署作為英帝國對馬來亞“分而治之”政策的一個具體執行機構,雖然削弱了諸如秘密會黨這些華人族群的作用,并將其納入英國式法律秩序中,但卻強化了華人族群與馬來亞其他族群的壁壘。第三,華人政治認同的分流強化了華人民族主義意識,雖然此時較少直接指向殖民統治本身,但對于華人民族主義的防范已成為馬來亞殖民政府的重要話題,華民護衛司署等官方機構執行“抑華抬馬”的方針,到二戰前“其實相當程度地刺激了尚在襁褓之中的馬來民族主義”,成為影響二戰后馬來亞政治格局的主要因素之一。

摘自:朱華進:《馬來亞華人族群對華民護衛司署的因應探析(1877—1934)》,《華僑華人歷史研究》2024年第2期。注釋從略,如有需要請參見原文。